ヴィンテージ・アルミテールピースの特徴 - 剥がれるメッキとライナー跡

ギブソンのヴィンテージ・アルミテールピースは手作業で仕上げられているため、いろいろなシェイプが存在します。今回は50年代のテールピースの特徴でもある剥がれ落ちるメッキやライナー跡を中心にご紹介します。

以前の記事(ギブソンのヴィンテージ・アルミテールピース - 機能美の頂点)では、年代別テールピースの概要をご覧いただきました。ひとつひとつがハンドグラインダーで仕上げされているため、外観形状についてはいろいろなシェイプが存在するのがおわかりいただけたと思います。今回は50年代のアルミテールピースの特徴でもある裏面のライナー跡などを中心にスポットを当ててみます。

まず最初にご覧いただくのは、“お蔵出し”ヴィンテージ・デッドストック、59年のテールピースです。カラマズー工場のレフトオーバーパーツに含まれていた逸品で、ゴールドのメッキも綺麗に残っていて錆も見当たりません。

裏面も綺麗で、スタッドボルトに引っかける左右のフック部分にグラインダー跡が残っており、センターのライナー跡もその形状が見やすいですね。

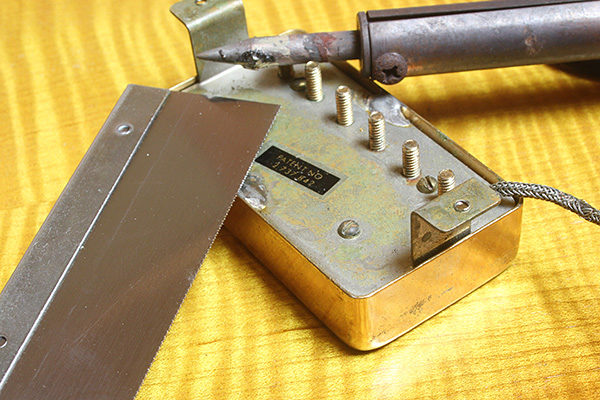

次は55年前後のコンビネーション・テールピースで、フック部分にイモネジのあるタイプです。

これも裏側が綺麗な状態ですので、ライナー跡やフック部分のグラインダー跡のヴィンテージ判別用資料としてリファレンスになると思います。

この年代のニッケルメッキは銅の下地がないのでパリパリと剥がれ落ちるのが特徴です。外観が似たアフターマーケットのパーツの多くは、表面的にはうまくコピーしていてもメッキの手法まで踏襲していないものが多く、このヴィンテージ・フィールは醸し出せません。

レスポールのサウンドにアルミテールピースは欠かせなかったのでしょう。60年代中期から復刻されるレスポール・スタンダード(ゴールドトップ)に搭載するため、ギブソン社はわざわざ新規金型に投資し、クロームメッキのアルミテールピースを生産します。これらは重量こそ近似値ですが、裏面をみるとライナー部分にあるはずのセンターの山がなくストレートラインになっています。

メッキは相変わらずアルミにダイレクトに施されているため、クロームの厚い被膜でも次の写真のようにペキペキと剥がれてきます。

最後に、もう一度59年モデルをクローズアップで見ておきましょう。左右のフックの付け根部分にグラインダー跡が残っています。このマーキングは実は59年前後の特徴で、57年やそれ以前のテールピースでは、もうもう少し綺麗に仕上げがされて目立たなくなっています。

近年、上質なアフターマーケットのテールピースも増えてきましたので、今後ギブソン純正のテールピースに加え、市場で購入できるアフターマーケット・アルミテールピースの比較もしていきたいと思います。ご期待ください。

X(Twitter)にポストする掲載されている文章および画像の無断転載・引用(ソーシャルボタンは除く)は固くお断わりいたします。