やみクロ - レスポール・デラックス (後編)

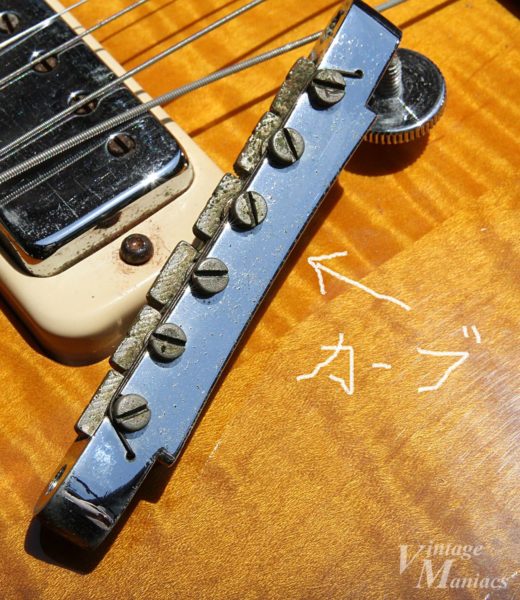

やみクロ(やみくもクローズアップ)レスポール・デラックスの後編は、ABR-1ブリッジに注目。ABR-1の中には、天面や底面にアーチが出ている個体があります。これはプレイにも影響する大事なメンテナンスのポイントです。

ブリッジの耐久性

ギターのブリッジには、想像できないほどの圧力がかかっています。

その力は、長年ゆっくりと時間をかけて金属をねじ曲げてしまうほどです。このレスポール・デラックスに搭載されているABR-1は、見た目がスリムでカッコいいですが、耐久性でいえば、後年登場する、がっちりとしたナッシュビルタイプのブリッジのほうが優れています。

ABR-1が描くアーチ

ABR-1の底面は、天面の弦が乗る部分が直線になっているのに比して、ゆるくカーブを描いていて優雅なデザインです。

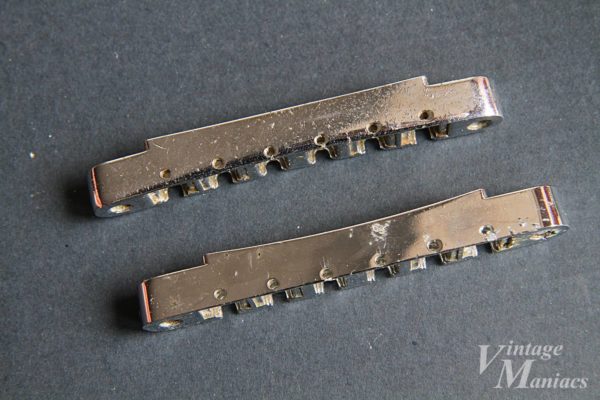

2本のABR-1を見比べてください。

このアングルだと、特段変わった部分は無いように見えます。ギターに搭載されていれば、違いはわからないと思います。では、この角度だといかがでしょう。

左のABR-1の底面が直線に見えませんか? 右の底面が描くアーチと明らかに異なりますね。

もう少しわかりやすいアングルで見てみましょう。これはアーチが残っている個体です。

次の個体は底面がほぼフラットになっていて、その代わり天面にアーチが出ています。

このABR-1が不良品なのではなく、これこそが「弦の圧力にブリッジが耐えられずに撓んだ(たわんだ)」結果なのです。この差は僅かですが、ギタリストにとってはピッキングタッチの差になります。

右のブリッジだと、弦を張った時に、指板に沿ったアーチが出ずフラットな状態になりますから、矯正するにはサドルの溝を切りなおして高くしたり、サドル自体を削って調整しましょう。

長年愛用したギターが「最近、なんか弾きにくくなったな…ピッキングのニュアンスが…」なんて感じていたら、ブリッジが撓んでた…なんて、びっくりしますよね。

ヴィンテージギターは、やっぱり当時のパーツでメンテナンスしたいのがオーナーの願いだと思います。全然弾いていなくても、自然の力で金属パーツが変形する…ナショナルジオグラフィックの世界ですね。

オーナーとの想い出かつ、音の記憶

ヴィンテージギターの楽しみは、ギター本体にとどまりません。たとえばハードケースの部品が、現代のモダンなパーツと異なり、どこかレトロな感じがしたり…

シルバーのロゴをよく見ると、ひとつひとつが手作業だったり…

そしてハンドルにも、このギターと共に過ごした年月が染みついていたりするので、なにかとノスタルジックなのです。

ヴィンテージギター・ライフって、つまるところ、このカットに写っているすべてが「オーナーとの想い出かつ、音の記憶」なのですね。

「汚れたままにしないで、ちゃんと拭けばいいのに」という外野の声を聴き流しながら「この錆び方がいいんだよなあ」って、バーボン片手に今宵もインマイルーム。

レスポール・デラックス - ヴィンテージの息吹を残す70年代ギター

59年のバーストは60年代に入ると早々にディスコンとなり、SGに取って代わられます。途中、クラウンイ…

2016.10.07

掲載されている文章および画像の無断転載・引用(ソーシャルボタンは除く)は固くお断わりいたします。