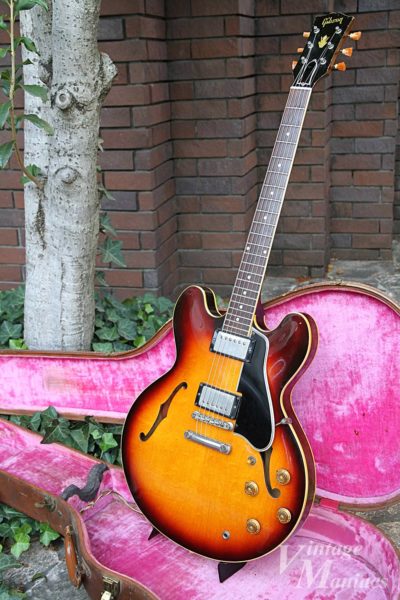

Gibson ES-335 やみくもクローズアップ(やみくろ)

「やみくろ」では普段あまり見ない画像をたくさん掲載し、ギターとパーツの関係を解き明かします。今回はヴィンテージのES-335のパーツを取り外し、ミクロのディテールに潜むヴィンテージ感を探っていきましょう。

ヴィンテージギターとパーツの関係

ギターのパーツは本来が機能的な部品であるため、個々のディテールを見ているだけでも製作者やデザイナーの思いが伝わり、奥の深さを感じます。工場の製造工程なども、考古学的なアプローチで解析していくのは楽しいものです。

「やみくもクローズアップ」略して「やみくろ」をコーナーにしようと思いついたのは、ギターパーツが「搭載された状態で、どのように見えているのか」を、今一歩踏み込んだ視点で紹介したいと考えたからです。これまでVintage Maniacsではパーツの年代別比較や仕様別の相違点に重点を置いて紹介してきました。「やみくろ」では、ちょっと視点を変えたギターとの位置関係や見え方も含めて、普段あまり見ない画像を沢山掲載していきます。ヴィンテージギターとパーツの関係を感覚的につかむ資料になれば幸いです。

ヴィンテージのテールピース

50年代のテールピースはアルミ素材を手作業によって「面取り」するため、個体差の多いパーツですね。エッジのサンディングがヴィンテージの温かさというか、ほんわかしています。

スタッドボルトにかかるフックの外側、ABR-1サイドのエッジ処理は、もっとも個体差がみられる部分です。

アルミ成型も現在ほど精度が高くないため、削った表面に「す」が入っているのがメッキの上からでも確認できます。

すこし引いてみると、コンピュータ設計の金型からは打ち出せない、なんともいえないアーチが目をひいています。

復刻が難しい加工跡

テールピース復刻の難易度が高いのは、裏側の加工跡につきると思います。

この凸凹を復元しろというのは土台無理。同じ金型と同じ入れ子、抜き方、バリ取りを、同じ手作業で再現しないとこうなりません。手作業で15工程くらいかかっていますね。

折る、削る、磨く、均す、バリを取る…

ミクロのディテールに潜むヴィンテージの温かみ

そしてテールピースとペアになるスタッドボルトにも手作業の味わいがみられます。

頭の部分の絶妙な丸み。Vintage Maniacsのスタッドボルト特集も参照してください。

溝の本数も数えられると思います。

普段ルーペを使わないと覗けないミクロのディテールにこそ、ヴィンテージのヴィンテージたる温かみが潜んでいるようにも思えるのです。

ギブソンのスタッドボルト - 長さだけじゃないスペックの違い

弦の振動をボディに伝える大切な役割を担うのは「スタッドボルト + アンカー」のコンビと「AB…

2018.08.03

掲載されている文章および画像の無断転載・引用(ソーシャルボタンは除く)は固くお断わりいたします。